Verkanntes Potenzial

Hochbegabung ohne herausragende schulische Leistungen erscheint vielen wie ein Widerspruch. Dabei ist für die betroffenen Schüler:innen besonders wichtig, dass pädagogische und psychologische Fachkräfte einen Blick für genau diese Konstellation entwickeln und wissen, wie sie das Kind gut begleiten können. Denn ohne passende Unterstützung laufen diese Kinder Gefahr, ihr Potenzial nicht entfalten zu können. Die Psychologin Dr. Wiebke Evers und die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Miriam Lotze von der Karg-Stiftung zeigen die Ursachen und Folgen von Underachievement auf und geben Ihnen Tipps für die Praxis, wie Sie das Phänomen erkennen und besser begleiten können.

Ein Gastbeitrag von Wiebke Evers & Miriam Lotze

Karg-Stiftung

Der Auftrag der Karg-Stiftung ist die Förderung des hochbegabten Kindes in Kita, Schule und Beratung. Nah am Bildungsalltag begleiten wir Fachkräfte in den vielfältigen Bereichen der Begabten- und Begabungsförderung. Weitere Informationen zur Karg-Stiftung und ihrem Auftrag finden Sie im Stiftungsportal.

Dr. Wiebke Evers

Wiebke Evers ist Psychologin (M.Sc.) und arbeitet als Projektleitung im Team Beratung der Karg-Stiftung. In ihren Projekten geht es um die Intervention und Prävention von Underachievement, die Stärkung von Selbstregulation und Motivation für die Entwicklung individueller Potenziale sowie den Umgang mit Leistungsdruck.

Dr. Miriam Lotze

Miriam Lotze ist Erziehungswissenschaftlerin (M.A.) und arbeitet als Programmleitung Schule in der Karg-Stiftung. Sie koordiniert im Bereich Schule verschiedene Fortbildungsformate, die im Sinne der Begabungsgerechtigkeit für das Erkennen von Begabungen sensibilisieren und Möglichkeiten der Förderung von begabten Schüler:innen in der Schule aufzeigen.

Underachievement verstehen

Was ist Underachievement?

Underachievement wird meistens als »signifikante Diskrepanz zwischen dem intellektuellen Potenzial (zum Beispiel dem IQ) und den erbrachten Leistungen (zum Beispiel den Schulnoten)« definiert. Das bedeutet, dass Kinder mit überdurchschnittlichem kognitivem Potenzial entgegen der Erwartung durchschnittliche oder auch unterdurchschnittliche Leistungen erbringen. Diese sogenannte Diskrepanz-Definition kann hilfreich sein, um betroffene Schüler:innen diagnostizieren zu können. Und doch geht es im Kontext Schule oft um andere Fragen:

- Wahrnehmung von Leidensdruck: Die Diskrepanz zwischen Potenzial und Leistung sollte nicht allein darüber entscheiden, ob ein:e Schüler:in in die Kategorie Underachievement fällt. Vielmehr muss es darum gehen, wie die Schüler:innen die Situation wahrnehmen: Leiden sie darunter oder sind sie eigentlich zufrieden?

- Fokus auf die Interessen und Stärken: Die Diagnose Underachievement ist eine Bewertung hinsichtlich bestimmter Leistungen, nämlich oft die in den Hauptfächern. Dabei ist bei Underachievement besonders wichtig herauszufinden, wo die Interessen der Schüler:innen liegen: In welchen Bereichen lernen sie mit Freude und Anstrengungsbereitschaft? Wie können auch diese Leistungen anerkannt und wertgeschätzt werden?

- Begleitung von Betroffenen: Underachievement ist ein komplexes Phänomen. Die Ursachen liegen nicht nur beim Kind, sondern auch in der Umwelt. Wie können mögliche Ansätze identifiziert werden, um eine bessere Passung zwischen den Bedürfnissen des Kindes und dem Angebot seiner Umwelt herzustellen?

- Prävention: Underachievement zu begleiten ist oft für alle Beteiligten zeit- und kraftintensiv. Wie kann man verhindern, dass diese »signifikante« Diskrepanz und der möglicherweise damit einhergehende Leidensdruck überhaupt entsteht? Welche Schutzfaktoren gibt es, auf die im schulischen Kontext geachtet werden kann?

Wie entsteht Underachievement und was sind die möglichen Folgen?

Besonders begabte Kinder zeichnen sich oft durch eine hohe intrinsische Motivation und Anstrengungsbereitschaft aus. Wenn sie merken, dass sie ihre Potenziale nicht entwickeln können, geht damit häufig eine große Unsicherheit einher. Das Gefühl einer inneren Bremse, deren Ursache man nicht genau kennt, führt dabei zu einer gewissen Hilflosigkeit und knabbert oft immens am Selbstwertgefühl.

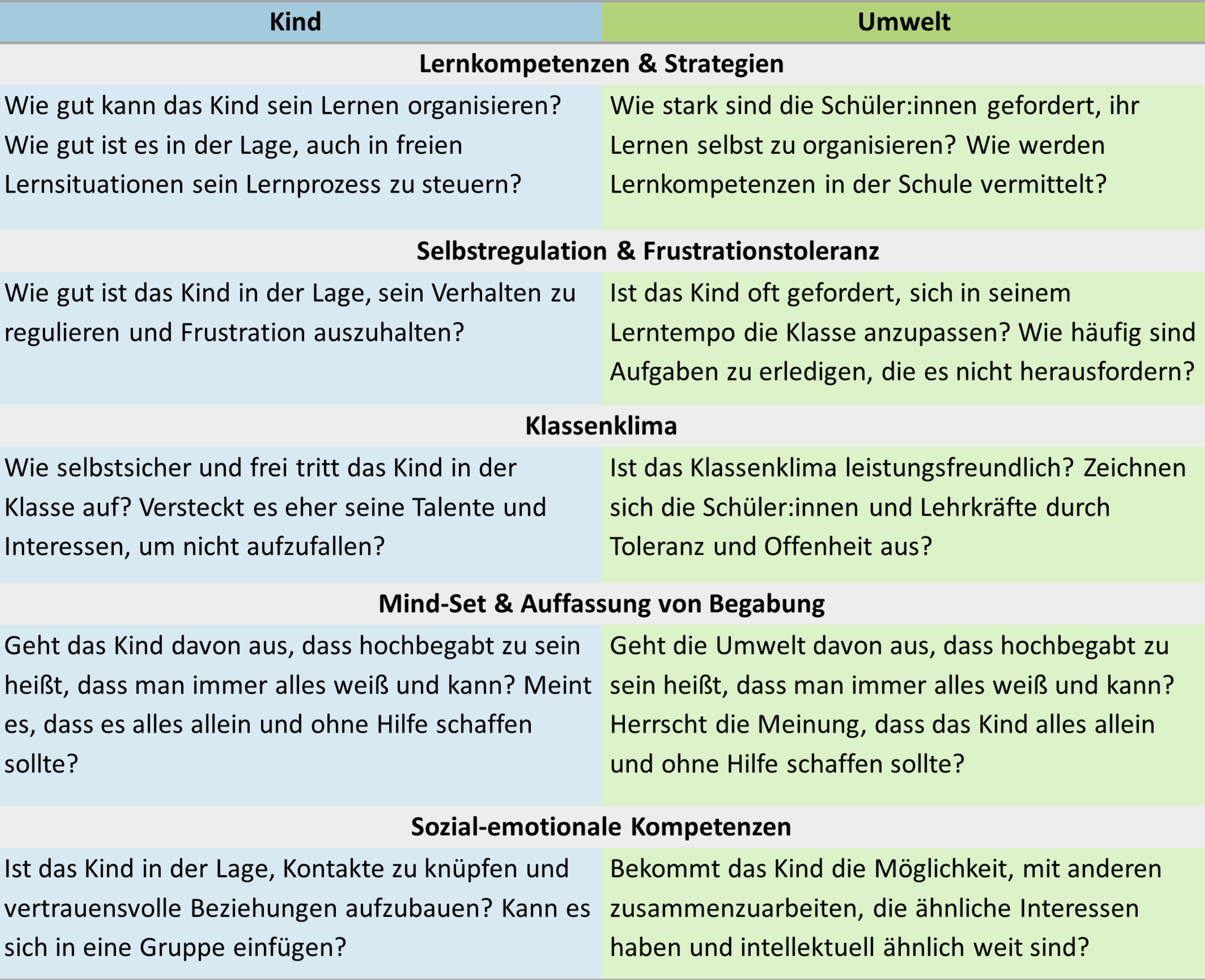

Die Gründe dafür, dass man seine intellektuellen Potenziale nicht zum Ausdruck bringen kann, können innerhalb der Person (zum Beispiel in fehlender Motivation), aber auch in der (Lern-)Umgebung (zum Beispiel konstante kognitive Unterforderung) liegen. Diese Aspekte treten oft miteinander in Wechselwirkung.

Underachievement und die Spirale der Enttäuschung

Passen die persönlichen Eigenschaften und Kompetenzen nicht zu den Anforderungen der Umwelt oder wird das persönliche Bedürfnis nach kognitiver Herausforderung von der Umwelt nicht erfüllt, ist es schwer, die eigenen Potenziale zu entfalten. Dies wird durch die Spirale der Enttäuschung (Wieczerkowski & Prado, 1993, adaptiert von Evers, 2024) verdeutlicht. In der Konsequenz dieser Nicht-Passung gehen viele wichtige Lernvoraussetzungen auf Seiten des Kindes verloren, die durch hinderliche Glaubenssätze noch verstärkt werden können:

- Anstrengungsbereitschaft: Ich werde nicht gefordert und kann kaum zeigen, was ich eigentlich kann. Mich anzustrengen bringt nichts.

- Autonomie: Ich muss zur Schule gehen, aber ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, was ich lerne, wie und wann.

- Selbstwert: Ich bin als Person nicht wichtig, denn meine Bedürfnisse werden nicht gesehen.

- Selbstwirksamkeit: Ich kann keine echten Erfolge feiern, weil ich nie herausgefordert bin und an meine kognitiven Grenzen komme.

- Identität & Selbstbild: Ich brauche etwas anderes als die anderen und das ist ein Problem. Ich bin das Problem.

- Soziale Eingebundenheit: Wenn ich dazugehören will, muss ich mich anpassen und darf nicht auffallen.

Werden diese Glaubenssätze durch Erfahrungen immer wieder bestätigt, greift das die Motivation zu Lernen nachhaltig an. Dies kann dazu führen, dass Schüler:innen innerlich abschalten, sich ihre Noten verschlechtern und sie angestrebte Schulabschlüsse nicht schaffen. Im schlimmsten Fall bleiben sie der Schule fern und verlassen die Schule ohne Schulabschluss. So beschränken sich ihre Chancen auch über die Schule hinaus, in ein für sie passenderes und förderlicheres Umfeld zu gelangen, Berufe zu erlernen oder Studienfächer zu wählen, die an ihre Interessen anschließen, ihnen Freiheit und Raum für Entfaltung bieten. Darüber hinaus leidet das eigene Selbstwertgefühl oft so nachhaltig, dass die Betroffenen sich selbst wenig zutrauen und aus Angst vor Misserfolg Herausforderungen vermeiden. Das hält sie davon ab, ihren Potenzialen entsprechende Studiengänge oder Berufsausbildungen zu wählen. Auch die psychische Gesundheit kann von Underachievement in Mitleidenschaft gezogen werden und zu Depressionen oder auch Angststörungen führen.

Tipps für Ihre Praxis

Wie kann ich Underachievement erkennen?

Underachievement zu erkennen, gleicht einer Detektivaufgabe. Verschiedene Indizien müssen zusammengeführt werden, um eine gesicherte Diagnose zu erhalten. Liegt Kenntnis über die Hochbegabung vor, ist es einfacher, Underachievement zu erkennen – geht man doch von überdurchschnittlichen Leistungen und Leistungsbereitschaft aus. Werden diese Erwartungen von hochbegabten Kindern und Jugendlichen nicht erfüllt, so werden Pädagog:innen aufmerksam und gehen den Hintergründen nach.

Genau hinschauen

Ist eine Hochbegabung noch nicht diagnostiziert, so kann nicht nur das (kognitive) Potenzial, sondern auch der Leidensdruck der Kinder und Jugendlichen unbemerkt bleiben, wenn sie ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen können. Das kann die Spirale der Enttäuschung (s.o.) in Gang setzen. Wichtig ist es daher, genau hinzuschauen: Wo zeigt das Kind besonderes Interesse, nehme ich besonders gute Leistungen in einzelnen Bereichen wahr? Welche sind das? Was fällt mir sonst noch bei dem Kind auf? Gibt es Veränderungen im Sozial- oder Leistungsverhalten? Underachievement kann sehr leise oder auch sehr laut sein – zieht sich ein Kind zurück oder fällt es durch besonders markante Verhaltensweisen immer wieder auf, lohnt es, den Gründen für dieses Verhalten nachzugehen.

In den Dialog gehen

Ein erster Schritt kann es sein, mit Kolleg:innen in den Dialog zu gehen, um den eigenen Eindruck abzugleichen und sich eine weitere Perspektive auf das Kind und sein Verhalten einzuholen. Es kann außerdem hilfreich sein, mit dem Kind direkt ins Gespräch zu gehen, um es zu fragen, wie es sich fühlt, was ihm gegebenenfalls fehlt. So können gemeinsam Lösungen gefunden werden. Auch der Einbezug der Eltern ist sinnvoll, um einen Abgleich mit der familiären Perspektive vorzunehmen und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, die die Situation für das Kind verbessern kann. Dabei ist das Zusammenwirken von Familie und Schule eine zentrale Stellschraube.

Sich beraten lassen

Underachievement als Phänomen ist äußerst komplex – sowohl im Erkennen als auch in der Begleitung, daher ist es sinnvoll, sich beraten zu lassen. Eine Beratung durch den schulpsychologischen Dienst oder auch auf besondere Begabung spezialisierte Beratungsstellen kann dann helfen, wenn die eigenen Ideen ausgeschöpft, das Wissen über das Phänomen oder der pädagogische Handlungsspielraum an Grenzen stößt und eine zusätzliche Unterstützung angezeigt ist. Eine Datenbank zu Beratungsstellen finden Sie hier: Beratungsstellendatenbank.

Wie kann ich Underachievement begleiten?

Bei einer Begleitung von Underachievement sollten die folgenden Punkte im Fokus stehen: die Stärkung des Kindes sowie die Verbesserung der Passung zwischen seinen sozialen und kognitiven Bedürfnissen und den Anforderungen und Angeboten in der (Lern-)Umwelt (siehe Leitfaden des LI Hamburg). Die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule ist hier besonders gefragt, damit die Situation offen miteinander besprochen und an Lösungen im Sinne des Kindes gearbeitet werden kann. Die hier beschriebenen Interventionsbereiche können gleichzeitig als Ansätze zur Prävention von Underachievement gelesen werden.

Selbstvertrauen stärken

Oft ist das Selbstvertrauen der betroffenen Kinder im Keller und das akademische Selbstkonzept geschwächt. Um beides wieder aufzubauen, können die Suche nach Ressourcen des Kindes und die Arbeit am Selbstbild hilfreich sein. In welchen Situationen fühlt sich das Kind sicher und kompetent? Wie ist sein akademisches Selbstbild und wie ist die Begabung darin integriert? Wo ist das Bild des Kindes von sich selbst verzerrt? Auch die Attributionsmuster des Kindes sind entscheidend: Schreibt es sich selbst Erfolge zu? Oder führt es Erfolge auf Zufälle und leichte Aufgaben zurück? Diese negativen Attributionsmuster und die Erwartung von Misserfolg (»Ich kann nichts, ich bin nicht schlau genug.«) gilt es zu verändern – in der Schule wie auch zu Hause ist es wichtig, dass das Kind positive Bestärkung findet und sich angenommen fühlt.

Motivation anregen

Lernmotivation ist oft ein Knackpunkt bei Underachievement. Wird die Sinnhaftigkeit für schulisches Lernen nicht gesehen, können schulische Enrichment-Maßnahmen – etwa an den Interessen des Kindes orientierte Projektarbeiten oder Zusatzaufgaben in bestimmten Fächern – in Betracht gezogen werden. Aber auch außerhalb der Schule können die Interessen des Kindes gezielt durch die Familie gefördert werden, indem ihm Aufgaben zugetraut werden und Erfolge ermöglicht (aber nicht geschenkt) werden. Wichtig ist es, Erfolgserlebnisse zu schaffen.

Beziehungen aufbauen

Oft beobachten wir, dass bei Underachievement die Beziehungen zu Lehrkräften angespannt sind. Daher ist es wichtig, wieder vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und zu stärken, damit Kinder und Jugendliche sich öffnen können. Auch die sozialen Beziehungen zu den Mitschüler:innen und die soziale Integration des Kindes in die Klasse sind wichtige Faktoren, damit sich das Kind wohlfühlt und sich als Teil der Gemeinschaft wahrnehmen kann.

Lernkompetenzen ausbauen

Eine mögliche Ursache für das Auftreten von Underachievement können eine unzureichende Lernorganisation sowie fehlende Lernkompetenzen sein. Das Lernen zu lernen (zum Beispiel Lernstrategien entwickeln) kann sich in einigen Fällen empfehlen. Wenn viel Lernstoff nachzuholen ist, kann Nachhilfe nötig sein. Dabei bietet es sich an, das Einüben von Lernstrategien und Lernorganisation in die Nachhilfe mit einzubetten.

Gefühlskompetenz entwickeln

Eine Herausforderung kann sein, dass Kinder und Jugendliche ihre Gefühle nicht richtig einordnen und ausdrücken können. Überforderung durch Unterforderung kann sich so in Verhaltensweisen zeigen, die Lehrkräfte und Mitschüler:innen herausfordert. Es ist wichtig, dass Kinder emotionale Kompetenzen zum Beispiel durch Gefühlsarbeit und Stärkung ihrer Emotionsregulation entwickeln können, um ihre Bedürfnisse angemessen äußern zu können.

Impulse zur Selbstreflexion

- Gab es Situationen oder Phasen in Ihrem Leben, in denen Sie gemerkt haben, dass Sie ungewollt hinter Ihren Potenzialen zurückbleiben? Wie hat sich das für Sie angefühlt?

- Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Kind mit eher schwachen Schulleistungen plötzlich mit seinen kognitiven Fähigkeiten oder besonderes Wissen auffällt? In welcher Situation zeigte sich dieser »Potenzialblitz«?

- Welche Situationen könnten Sie schaffen, um die – vielleicht bislang verborgenen – Potenziale von Kindern sichtbar werden zu lassen?

- Welche Kompetenzen sehen Sie für Ihre Profession als zentral an, um von Underachievement betroffenen Schüler:innen auf ihrem Bildungsweg besser zu unterstützen?

- Mit welchen Partner:innen ist Ihre Schule vernetzt, die Sie zur Unterstützung bei Underachievement-Fällen ansprechen könnten? Kartieren Sie die Ihnen bekannten Anlaufstellen und recherchieren Sie bei Bedarf weitere Beratungsangebote, die Sie, Ihre Kolleg:innen und auch die Familien bei Bedarf unterstützen können.

Zum Weiterlesen

- Breyel, S., Evers, W., Koop, C., & Lotze, M. [Hrsg.] (2024). Underachievement in der Schule. Potenziale sehen, Entwicklung begleiten. Frankfurt am Main: Karg-Stiftung. Zum Sammelband.

- Datenbank zum im Thema Hochbegabung besonders qualifizierte Beratungsstellen in ganz Deutschland. Zur Datenbank.

- Evers, W., Lotze, M., Breyel, S., & Koop, C. [Hrsg.] (2024). Underachievement: Sehen & verstehen – begegnen & begleiten. Karg Magazin, Ausgabe 2. Zum Artikel.

- Karg Fachportal - Fachinformationen zur Begabungs- und Begabtenförderung in Kita, Schule und in Beratungskontexten. Zum Fachportal.

- Spengler, D., & Melbye, S. (2023). Hamburger Screeningbogen Underachievement. Beratungsstelle besondere Begabungen Hamburg am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung). Zum Screeningbogen.

- Spengler, D., & Melbye, S. (2024). Underachievement verstehen, erkennen und beraten. Ein Leitfaden für beratende Fachkräfte in der Schule. LI Hamburg. Zum Leitfaden.

Downloads

Quelle Spirale der Enttäuschung: Evers, W. & Lotze, M. (2024): Gesichter von Underachievement. In: Karg Magazin, Ausgabe 2. Evers, W., Lotze, M., Breyel, S., & Koop, C. [Hrsg.] (2024). Underachievement: Sehen & verstehen – begegnen & begleiten. Zum Artikel.

Weitere Angebote im Hybriden Lernraum

Hybrider Lernraum

Der Beitrag ist Teil des Hybriden Lernraums. Hier finden Sie für Ihre Arbeit in Schule oder an außerschulischen Lernorten Informationen und Praxistipps aus Wissenschaft und Praxis – als Texte, Methoden, Podcasts, Videos oder Workshops.

Sie haben Fragen zu unseren analogen und digitalen Formaten?